XIII.3. Chômage et travail précarisé

Introduction

Avant d'aborder la section 4, noyau du présent article, il convient de procéder à une analyse historique, sans laquelle on ne peut comprendre le cadre idéologique qui détermine les politiques d'emploi :

- nous commencerons par la période des années 1970 et 1980 durant lesquelles le taux d'inflation dépassait les 10% (1975 à 1985) ; diverses théories ont tenté de modéliser une relation entre chômage et inflation ;

- les années 1980 et 1990 ont été marquées par une profonde incrustation de l'idéologie libérale dans les modes de pensée, qui déterminera la politique industrielle et sociale des États en faveur des plus riches et au détriment de la classe moyenne.

La section quatre traitera enfin de la (sous-estimée) dimension qualitative de l'emploi.

Années 1970 et 80 : stagflation

USA

USA. Durant les années 1960, le financement de la guerre du Vietnam et des missions lunaires provoqua une hausse de la dette publique [source], de la création monétaire [source] et de l'inflation [source] aux USA. Cette situation provoqua une perte de confiance dans le dollar (PS : ces grandeurs économiques ont depuis lors atteint des niveaux bien plus élevés ...). En 1971, le président Nixon supprima la convertibilité du dollar en or, car la perte de confiance dans la devise dopait les conversions, qui réduisaient les réserves d'or (limitées) de la Banque centrale US. Ainsi entre 1955 et 1970, les réserves d'or des USA ont diminué de moitié [source p. 81]. Cela accentua la perte de confiance dans le dollar, car la liaison avec l'or – dont la quantité est limitée – constituait une certaine garantie contre l'utilisation sans limite de la planche à billets.

En 1973, les pays membre de l'OPEP – principaux producteurs de pétrole – provoquèrent une forte hausse du prix du pétrole en concluant un accord de cartel, probablement afin de compenser la perte de valeur de leurs immenses avoirs en dollars dépréciés (les "pétro-dollars"). Ensuite, entre 1979 et 1985 le dollar s'apprécia de 80% contre les devises européennes, ce qui accentua encore l'inflation ("inflation importée"). Il en résulta en Europe une situation atypique dite de "stagflation", caractérisée par un niveau élevé de chômage et d'inflation (alors que la relation habituelle entre ces deux grandeurs est opposée : chômage important ⇒ baisse macroéconomique de la masse salariale ⇒ baisse de la demande de biens & services ⇒ baisse des prix à la consommation).

La période de stagflation dura du début des années 1970 au début des années 1980, puis les effets inflationnistes de la crise pétrolière se résorbèrent de 1981 à 1986 (le cours du pétrole baissa d'environ 50%), notamment grâce à l'exploitation de nouveaux champs pétroliers en Alaska et en Mer du Nord.

Source : Insee

Chômage

structurel

Le chômage quant à lui n'a pas retrouvé son niveau d'avant 1970. Autrement dit, le chômage structurel aurait augmenté, il touche particulièrement les jeunes et les moins diplômés, et sa durée augmente.

Le niveau plus élevé du chômage structurel peut s'expliquer par :

- la rigidité des salaires à la baisse, en raison de leur indexation (effet cliquet) :

- l'effet de trappe à chômage ;

- des changement de valeurs culturelles concernant le travail.

Faible inflation

structurelle

La crise ukrainienne en 2022-2023 montre que l'inflation par les coûts de l'énergie est encore possible, mais la rapidité du retour vers situation d'avant crise est probablement le fruit de :

la diversification énergétique avec le nucléaire et le gaz (les énergies renouvelables telles que l'éolien et le solaire sont encore très marginales en raison de contraintes de continuité et de stockage) ;

- l'augmentation de l'efficacité énergétique (rapport entre produit intérieur brut et consommation d'énergie) : +25% entre les années 1970 et 2000 [source] en raison :

- du progrès technologique ;

- de l'augmentation de la part des services dans le PIB (l'intensité énergétique – inverse de son efficacité – est six fois moindre dans le secteur tertiaire (services) que dans le secteur secondaire (industrie).

Déterminants des coûts de l'offre de biens & services

Les flèches centrales du schéma suivant illustrent le fait que les coûts des facteurs de production (travail et capital) sont fonction négative de leur productivité (toute autre chose étant égale : notamment on suppose qu'une hausse de la productivité des facteurs de production n'est pas corrélée à une hausse de leur prix).

La flèche hachurée exprime le fait que la transmission prix énergie ⇒ coût travail se fait via l'indexation des salaires. Celle-ci présente deux caractéristiques : elle est généralement partielle, mais permanente (effet cliquet).

Une relation "négative" entre a et b signifie que l'augmentation de l'une est corrélée à la diminution de l'autre. Ainsi pour les flèches de droite, si l'on remplace "Production" par "Prix", alors il faut remplacer les "-" par des "+".

Les flèches de gauche illustrent le fait que la productivité du capital augmente grâce au progrès technologique, tandis que la productivité du travail augmente avec le niveau de formation. Le progrès technologique augmente également la productivité du travail (cf. la conception assistée par ordinateur), mais requiert un niveau de formation plus élevé, ce qui provoque l'obsolescence des travailleurs les moins formés (et généralement plus âgés). Le progrès technologique diminue également le prix de l'énergie (cf. énergie nucléaire).

Si la productivité du capital augmente plus que celle du travail (ce qui semble être le cas), alors les entreprises sont incitées à remplacer du travail par du capital ("investissement de rationalisation"), ce qui accroît le chômage (si les salaires augmentent), ou "au mieux" le maintiennent à un niveau élevé (si les salaires baissent).

Ces faits expliquent pourquoi nous sommes dans une tendance durable d'inflation faible et de chômage structurel élevé. Selon nous, la problématique du chômage structurel élevé, et partant la problématique du financement des pensions, pourraient être résolues par l'instauration de l'allocation universelle du modèle synthétique.

Depuis 1990 : libéralisation

Depuis les années 1980 l'idéologie libérale s'est imposée – ou fut imposée – comme unique modèle envisageable, ses théoriciens la présentant comme une "loi naturelle" de l'économie. Cette idéologie, qui est aussi une stratégie de classe, repose sur trois axes majeurs :

- au niveau national : la privatisation du secteur public ;

- au niveau international : le libre échange ;

- au niveau des processus de production : les investissements de rationalisation :

- économies d'échelle ;

- automatisation.

Ce qui pose problème ce n'est pas nécessairement ces principes en eux-mêmes, mais leur idéalisation comme principes absolus ne souffrant aucune remise en question, et leur instrumentalisation au profit de ceux qui contrôlent les principaux moyens de production.

Privatisations

Trahis par des décideurs politiques de tous bords, les États sont dépecés par privatisation des entreprises publiques (poste, chemins de fer, banques publiques, ...) voire même des services publics (enseignement, soins de santé, justice, police, armée, ...), tous étant considérés comme privatisables et "nécessairement" mieux gérés par une entreprise privée. Cette croyance fut réfutée par la crise de 2008, résultat du chantage au risque systémique exercé par le secteur bancaire (cf. /creation-monetaire#chantage-risque-systemique).

Oligarchie. Le caractère anti-démocratique des privatisations est confirmé par une étude de Ernst & Young, montrant que sur l'ensemble de la planète les populations sont généralement satisfaites des entreprises publiques, et qu'elles les apprécient mieux que les entreprises privées [source].

Transnationalisation

D'autre part on observe un phénomène de transnationalisation des grandes entreprises privées, sous la forme de délocalisations et de fusions & acquisitions. Cette mondialisation profite d'une faiblesse du droit international dont la particularité, par rapport au droit national, est de ne pas être complété par des pouvoirs exécutif et législatif démocratiques (il n'existe pas d'État mondial, ni de Confédération mondiale).

De ces évolutions il résulte trois effets majeurs :

- dumping social, fiscal et environnemental --> précarisation du travail, augmentation des dettes publiques, dégradation environnementale ;

- évincement des petits commerces locaux par des grandes entreprises transnationales --> appauvrissement de nombreux petits entrepreneurs.

Sous-traitance

L'externalisation de fonctions, généralement basiques (nettoyage, gardiennage, ...), et parfois mêmes liées au "core business" (dont l'informatique), a participé à la précarisation du travail en rendant plus difficile le travail syndical.

Automatisation

et tertiarisation

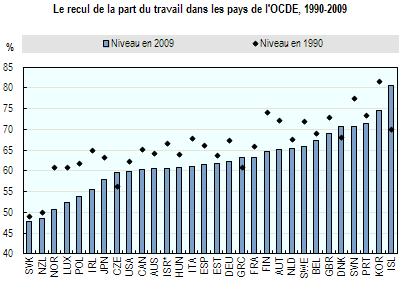

Déjà en 2012 l'OCDE constatait que « ces trois dernières décennies, la part du revenu national constituée des salaires et avantages accessoires au salaire – la part du travail – a diminué dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE. (...) Cette baisse met en évidence le rôle de facteurs tels que :

- la hausse de la productivité et l’accroissement de l’intensité capitalistique ;

Les dix plus grande entreprises du monde en terme de capitalisation boursière - toutes technologiques (et états-uniennes ...) - sont cependant des nains en terme d'emplois. Ainsi les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) emploient à elles quatre fois moins de salariés que la seule société Volkswagen ! [source].

- l’intensification de la concurrence nationale et internationale ;

- la baisse du nombre de travailleurs syndiqués (⇒ affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs) et l’évolution des institutions de la négociation collective.

Le recul de la part du travail est allé de pair avec une augmentation des inégalités de revenu, de nature à mettre en péril la cohésion sociale et à ralentir le rythme de la reprise en cours. L’augmentation des investissements dans l’éducation et un recours accru au système d’imposition et de prestations permettraient de réduire ces risques » souligne l'OCDE [source].

Source : OCDE

Le recul de la part du travail dans le revenu national est la contrepartie "mécanique" de la hausse des revenus du capital. Il en résulte logiquement la hausse des écarts de richesse au détriment de la majorité de la population, et au profit de cette infime minorité qui possède les principaux moyens de production.

Théorie de la destruction créatrice

Dans les années 1930 Schumpeter a proposé la théorie de la « destruction créatrice » attribuée à l'innovation technologique. Cette "théorie" - largement promotionnée par les organisations patronales ainsi que par les décideurs politiques qui leurs sont inféodés - affirme une évidence : l'innovation technologique détruit certes des emplois, mais elle en créé aussi de nouveaux.

Cependant la théorie "oublie" d'évoquer deux faits :

- les personnes qui perdent leur emploi suite à une innovation technologique ne sont pas nécessairement celles qui trouvent un emploi grâce à cette même innovation, et cette non correspondance est d'autant plus importante que l'innovation requiert des compétences nouvelles – et généralement plus complexes – dont la maîtrise peut exiger plusieurs années de formation puis de pratique, de sorte que les nouveaux emplois sont accaparés par des individus plus jeunes dont la formation et l'expérience correspondent déjà au profil requis ;

- les innovations qui permettent des investissements de rationalisation, c-à-d l'automatisation et la robotisation, sont généralement conçues dans le but précis de diminuer le recours à l'emploi, et non de l'augmenter !

Conclusion : l'innovation technologique, de plus en plus rapide, doit aller de pair avec un développement des systèmes de sécurité sociale et le partage du temps de travail.

Polarisation. Sous l'effet du progrès technologique, l'emploi tend à se polariser entre basses et hautes qualifications, au détriment des moyennes qualifications. Si le progrès technologique ne semble pas détruire quantitativement l'emploi global il le détériore cependant qualitativement pour la majorité (la moins aisée) des travailleurs.

Précarisation du travail ?

1. Définitions du chômage2. Quantitatif vs qualitatif

Définitions du chômage

Chômage total :

- chômage structurel ("de plein-emploi", 3 à 5%) dont :

- volontaire ;

- involontaire :

- frictionnel ;

- inadéquation qualitative de l'offre de travail à la demande de travail ;

- chômage conjoncturel car offre de travail > demande de travail.

Population totale :

- population en âge de travailler :

- active ;

- employés et indépendants ;

- chômeurs ;

- inactive ;

- active ;

- jeunes (<16) et retraités (>65).

Tx chômage = chômeur / pop. active

Tx activité = pop. active / pop. en âge de travailler

Le mode de calcul du taux de chômage peut être manipulé en jouant sur le fait que :

- une personne qui travaille à temps partiel involontaire occupe un emploi mais est touchée partiellement par le chômage ;

- un chômeur en formation peut être considéré comme un actif, puisqu’il est chômeur, ou comme inactif, puisqu’il suit une formation.

Quantitatif vs qualitatif

Depuis le début des années 1990, le chômage dans les pays du G7 montre clairement une tendance baissière. Cependant, nous allons voir que ces statistiques masquent une dégradation qualitative du travail.

Salariat précarisé. La tendance baissière du taux de chômage doit être interprétée avec prudence, car elle a pour contrepartie une augmentation des CDD et non pas des CDI (qui sont mêmes plutôt décroissants). Les CDD étant généralement moins bien rémunérés, plus stressants et sans perspective de carrière, on assiste donc à une précarisation des nouveaux emplois, notamment par précarisation de l'auto-entrepreneuriat sur le modèle Uber. Ainsi en Allemagne la baisse du taux de chômage depuis les réformes Hartz du début des années 2000 s'est accompagnée d'une hausse du taux de pauvreté [graphique - source].

Le phénomène semble mondial (du moins au sein des pays développés), ainsi au Japon la part des travailleurs non réguliers précaires (CDD, temps partiel, emploi temporaire) et moins bien rémunérés (-34% en moyenne) dans l’emploi total est passée de 20% en 1994 à 38% en 2017, ce qui a pour effet que les salaires ne progressent plus malgré un taux de chômage de seulement 2,5% [source].

On ne s'étonnera donc pas que l'inflation demeure basse malgré la "diminution" du taux de chômage.

En France, le travail précaire est passé de 5 % en 1982 à 15 % en 2022.

Chômage caché. La précarisation du salariat est généralement accompagnée par une augmentation du chômage caché (encore appelé "halo autour du chômage"), constitué de personnes non reprises dans les statistiques du chômage :

- soit parce qu'elles travaillent à temps partiel (et alors qu'elles cherchent pourtant un emploi à temps plein en raison d'un salaire horaire insuffisant pour sortir des "working poors") ;

- soit parce qu'elles ne cherchent plus d'emploi, ayant perdu confiance (en elles et en la société) après une période de chômage de longue durée.

Le tableau suivant montre que la baisse du taux de chômage depuis 2015 est accompagnée par une hausse de la proportion de travailleurs précarisés.

La "neutralisation" du chômage se fait donc au prix d'une précarisation du travail. En Europe et aux USA, si l'on inclut dans le chômage les personnes travaillant à temps partiel au salaire minimum, on obtient alors des taux de chômage deux à quatre fois plus élevés !

Ainsi aux USA le taux incluant le chômage caché (courbe bleue ci-dessous), telle que défini et mesuré par shadowstats.com, serait plus de quatre fois supérieur au taux de chômage officiel le plus publié : plus de 20% au lieu d'environ 5% !

Source : shadowstats.com

Notez la déconnexion entre la courbe bleue et les deux courbes officielles, à partir de la crise financière des "subprimes" (2009-2010).

Force est de constater que l'évolution des statistiques de chômage ne reflète pas l'explosion - depuis le début des années 2000 - du nombre des SDF visibles sur les trottoirs des grandes villes européennes et états-uniennes ... [graphique New-York].

L'imposture du plein emploi des autres pays(4m55s - 2016)

Sécurité sociale inadaptée

S'il y a précarisation du travail n'est-ce pas surtout en raison de l'inadaptation des nos systèmes de sécurité sociale à un contexte économique et technologique qui évolue de plus en plus vite ?

La focalisation sur le thème du chômage – et des pensions – nous empêche de sortir d'un cadre conceptuel dépassé et d'adapter à l'évolution historique notre façon d'organiser la société humaine. Ainsi la tendance à long terme du PIB mondial par habitant - qui est exponentielle [source] - montre que le problème économique fondamental est l'insuffisante répartition des richesses produites [source] qui freine la réduction du temps de travail (et donc l'augmentation du temps libre), à revenu moyen constant. C'est pourquoi l'allocation universelle du modèle synthétique – pourrait s'imposer comme l'adaptation nécessaire de nos systèmes de sécurité sociale au progrès scientifique.

Sans emploi : la condition de l'homme post-industrielle (12m10s - 2017)

Tous les articles du dossier Travail :

- Temps de travail

- Salaire minimum légal

- Chômage et précarisation du travail

- Retraite

- Travail et valeur

- Travail libre

- Thermodynamique