XIII.1. Temps de travail

Introduction

La problématique de réduction du temps de travail avec maintient du revenu du travail peut être résumée en trois points principaux : (i) elle correspond à une augmentation du salaire horaire (à salaire inchangé) ; (ii) elle est permise par l'augmentation de la productivité induite par le progrès scientifique et technologique ; (iii) elle est au coeur de la lutte des classes pour le partage équitable de la valeur ajoutée, c-à-d de la création de richesse.

La réduction du temps de travail, éventuellement imposée par la loi, peut se réaliser par la réduction de la durée du travail hebdomadaire et l'augmentation des congés payés (annuels, parentaux, sabbatiques, ...).

Nous allons voir que la réduction du temps de travail n'est pas une alternative à l'AU, mais un complément. En outre, sa réalisation pourrait être facilitée par l'AU, dans la mesure où celle-ci accroît le pouvoir de négociation des salariés.

Durée légale vs conventionnelle

En France, la durée légale du travail pour un temps complet est fixée à : 35 heures par semaine (1607 heures/an) [source]. Cependant, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les dispositions conventionnelles sont négociées, entre employeurs et syndicats, au niveau d'un secteur ou d'une entreprise.

La durée conventionnelle de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

- 48 heures sur une même semaine ;

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives [source].

Productivité vs temps de travail

Le graphique ci-dessous montre que les pays où la productivité (PIB par heure travaillée) est la plus élevée sont généralement ceux où la durée de travail (heures ouvrées annuellement par travailleur) est la plus basse, ce qui suggère que les gains de productivité permettent de gagner du temps libre.

Productivité et durée du travail (OCDE, 2021)

En rouge : France. Tableur productivite-et-duree-du-travail.ods.

Le graphique suivant présente les évolutions relatives des mêmes valeurs que dans le graphique précédent, cette fois sous forme d'indice. Entre 2000 et 2021, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, la productivité au augmenté de 28% (soit en moyenne +1,2% par an) mais le temps de travail n'a diminué que de 3% (soit -0,2% par an).

Graphique pertinent ?. La productivité est ici estimée par le PIB par heures travaillées, et le PIB est mesuré à prix et PPP constants de 2015. Si le PIB est mesuré en valeur courante, la hausse de productivité passe de 28% à 122% (soit 3,4% par an). J'ignore comment l'OCDE calcule cet indice, mais si ce sont les prix à la consommation finale qui sont pris en compte pour le calcul de la valeur réelle, alors prendre en considération la mesure en valeur courante me paraît pertinent, puisqu'il s'agit ici du point de vue des producteurs.

L'animation suivante présente le cas de la France, avec en plus l'évolution des salaires, la productivité étant affichée en termes réel et nominal. Dans un cas comme dans l'autre, il infirme la thèse d'une "exploitation salariale".

Productivité et durée du travail (France)

Source : OCDE. Tableur productivite-et-duree-du-travail.ods.

Il convient cependant de relativiser cette conclusion optimiste. Il est en effet hautement probable que la légère baisse du temps de travail suggérée par le graphique ne soit qu'une illusion. En effet de nombreuses enquêtes montrent que depuis le développement du travail à domicile depuis la fin des années 1980 la majorité des employés dont l'ordinateur est le principal outil travaillent également le soir, le week-end et pendant les vacances [source]. Or seulement une partie de ces heures supplémentaires est comptabilisée et rémunérée.

Les économistes Jean-Marie Monnier et Carlo Vercellone notent « une augmentation considérable du nombre d’heures supplémentaires, non reconnues, non comptabilisées et non rétribuées, selon une logique de rentabilité qui rappelle les formes les plus primitives de ce que Marx appelait l’extorsion de la plus-value absolue » [source].

Selon Monnier et Vercellone « le travail cognitif et immatériel tend à se déployer sur l'ensemble des temps sociaux et de vie, au-delà des frontières traditionnelles entre temps de travail et temps libre. Cette nouvelle dimension du travail échappe à la mesure officielle et à la conception réductrice l'assimilant à la notion de travail salarié. (...) Les principes de la mesure de la productivité en termes de travail prescrit et de temps alloué perdent dans un grand nombre d’activités toute pertinence. (...) En d'autres termes, le temps dit libre se réduit de moins en moins à sa seule fonction cathartique de reproduction du potentiel énergétique de la force de travail. Il s’ouvre sur des activités de formation, d’autoformation, de partage des savoirs, de travail bénévole, de production collective de connaissances (...).

La tendance intrinsèque du travail cognitif à rendre poreuses les frontières entre travail et non travail est par ailleurs démultipliée par la révolution informationnelle. Celle-ci affaiblit considérablement les contraintes spatiales, temporelles et techniques propres au déroulement de l’activité du travail et à l’usage des moyens de production de l’époque fordiste. Cette dynamique a une nature profondément contradictoire et ambivalente. Elle favorise tout autant la mise au point de formes inédites de mise au travail et de captation de la valeur de la part des entreprises que l’essor de formes de coopération et d’échange non marchandes ». Il en découle une tension croissante entre la tendance à l’autonomie du travail cognitif et la tentative du capital à capter la production de l’ensemble des temps sociaux [source].

Avec le développement de la dimension collective et cognitive du travail, qu'il soit matériel ou immatériel, s'accroît l'ampleur d'un travail pouvant rarement être quantifié au moyen des critères traditionnels de mesure. La quasi impossibilité de mesurer la quote-part que chaque individu apporte à la production justifie un revenu de base comme « la mise en commun d'une partie de ce qui est produit en commun, sciemment ou non » [Gorz, source].

Le ralentissement de la croissance de la productivité doit être interprété avec prudence, car un ralentissement en pourcentage peut correspondre à une accélération en valeur absolue (cf. jortay.net/indicateurs-monde#PIB).

Émancipation

Aujourd'hui nous travaillons en moyenne environ 38 heures/semaine selon les chiffres de l'OCDE. Or les anthropologues estiment à une vingtaine d'heures par semaine la durée moyenne du travail humain en économie de cueillette et chasse (PS : nous appelons cette durée "temps de travail naturel") [source]. Autre donnée historique importante : au Moyen Âge on travaillait en moyenne 180 jours par an, ce qui est beaucoup moins qu'aujourd'hui, même en déduisant les quatre semaines de congés payés [source].

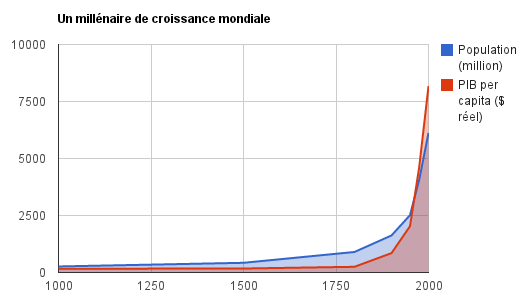

L'augmentation exponentielle de la productivité sur le long terme n'aurait-elle pas du avoir pour effet d'améliorer notre niveau de vie sans que globalement nous devions travailler plus ? Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas ?

La publicité est un facteur explicatif. Elle nous incite à consommer et donc à produire. Par conséquent, l'interdiction de toute forme de publicité non sollicitée (dont la publicité dans les lieux publics) participerait probablement à réduire le temps de travail.

Un partage du travail par réduction drastique du temps de travail moyen de 36 (moyenne européenne - source) à 20 h/sem ne peut constituer un véritable progrès social que s'il est réalisé sans baisse du revenu des moins riches. Dans la situation actuelle, c-à-d sans AU, si l'on veut faire en sorte que chaque individu puisse obtenir au moins 1250 euros net par mois (le montant de l'AU du modèle synthétique), en travaillant seulement 20 heures par semaine, il faut alors que le SML net soit fixé à 1250/80≈16 euros/heure, ce qui représente 140 % de son niveau actuel [source]. Notre estimation de l'effet d'une AU à 1250 euros/mois sur l'offre de travail suggère que cette AU permettrait de ne pas devoir modifier substantiellement le niveau des salaires (cf. /faisabilite#offre-travail).

Soulignons enfin qu'il subsiste par ailleurs une marge de manœuvre au niveau de la maximisation d'utilisation des moyens de production (locaux, machines, etc.), par exemple via un fonctionnement de l’entreprise six jours sur sept avec des travailleurs occupés à temps plein (occupés quatre jours par semaine) et d’autres à mi-temps (occupés deux jours) [source].

Tous les articles du dossier Travail :